Stories - Innovation und Inspiration

Kompetenter mit KI

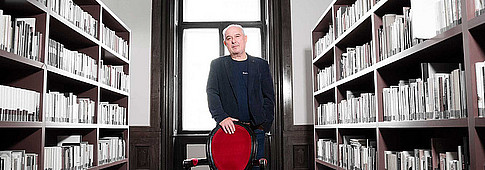

Automatisierte Übersetzungsprogramme können das Zusammenleben erleichtern, ist Boban Arsenijevic überzeugt. Der Professor für Slawische Sprachwissenschaft ist Experte für Computerlinguistik und arbeitet daran, die Kompetenzen von Absolvent:innen zu verbessern.

„Selbst kostenlose KI-Systeme erleichtern den Zugang zu Informationen, weil sie Inhalte in verschiedenste Sprachen übersetzen können. Zudem sind sie immer verfügbar und außerdem viel schneller und effizienter als Menschen“, fasst Boban Arsenijevic zusammen.

Der Forscher arbeitet selbst daran, solchen automatisierten Tools das richtige Reden beizubringen (siehe UNIZEIT 1/2020). Er sieht in der Maschine einen großen Mehrwert: „Die künstliche Intelligenz ist in der Lage, große Datenmengen zu analysieren, Muster zu extrahieren und datengestützte Vorhersagen zu treffen. Damit bereichert sie die Mehrsprachigkeit in einer Weise, die wir Menschen so nicht schaffen würden.“

Der Slawist trainiert aber nicht nur Maschinen, die zeitgemäße Ausbildung seiner Studierenden ist ihm ein ebenso großes Anliegen. Und dabei hebt er den hohen Stellenwert von Problemlösungskompetenz, kritischem Denken, Datenanalyse und Managementkompetenzen hervor.

Lernen leicht gemacht

„Die passende Umgebung sowie einfach und übersichtlich gestaltete Unterlagen helfen unheimlich weiter“, erklärt dazu Elke Höfler, Assistenzprofessorin für Medien- und Sprachendidaktik am Institut für Romanistik. Das menschliche Gehirn habe nämlich einen begrenzten „Arbeitsspeicher“, und jede Art von Ablenkung – dazu zählt sie nicht nur die Party in der Nachbarwohnung, sondern auch üppige Formatierungen, unnütze Grafiken oder irrelevante Zusatzinfos im Skript – verbraucht Kapazitäten, die für das Lernen dann fehlen.

Um die Merkfähigkeit zu erhöhen und das Verständnis zu vertiefen, empfiehlt Höfler, möglichst viele Sinne einzubeziehen: „Wenn man eine Passage aus einem Skript auf einem Bein oder einem Balance Board stehend oder im Gehen laut liest, kann das helfen, solange man sich dabei auch wohlfühlt.“ Eher für die Bibliothek geeignet als die Turnübungen ist handschriftliches Notieren. „Die Bewegung der Hand stimuliert das Hirn, außerdem fassen wir dabei meist das Wesentliche schon zusammen“, weiß die Forscherin.

Für das Lernen in Gruppen spricht ebenfalls einiges: Wenn man Fragen stellt und beantwortet, über die Inhalte diskutiert, bleiben sie schneller hängen. Alleine ist man dann effizient, wenn man sich aktiv an die Unterlagen heranmacht. „Unterstreichen, Zusammenfassen, Mindmaps oder Infografiken Zeichnen stellt Querverbindungen her und lässt uns das Gelernte besser behalten“, erklärt Höfler. Ausführliche Tipps samt wissenschaftlicher Erklärung gibt sie in ihrem Blog Digitalanalog.

Namenlose antike Texte als vielversprechende Quellen

„Die Rezeption antiker Werke sehen wir durch eine stark verengte Linse. Es ist das erhalten, was vor allem in den kaiserzeitlichen und spätantiken Schulen weitergegeben und in den Schreibstuben mittelalterlicher Klöster abgeschrieben wurde“, so Markus Hafner. Das sei aber nur ein schmaler Ausschnitt der Wirklichkeit, der vor allem die patriarchalisch dominiert Gesellschaft berücksichtige.

Hafer beschäftigt sich im Rahmen eines Projekts, für das er kürzlich einen prestigeträchtigen Starting Grant des European Research Council erhalten hat, mit anonymen Texten wie etwa Graffiti, Sinnsprüchen und Witzen. Diese spiegeln die Diversität und Buntheit der Antike wider und geben bislang ungehörten Stimmen Raum.

Ist gleich gerecht?

Der Rechtspopulismus entwirft sie als Ideal: eine Gesellschaft, in der alle dieselben Wertvorstellungen und Normen haben, nach denen sie beurteilen, was richtig und was falsch ist. Wo das „Normale“ das Maß aller Dinge ist und Personen mit „anderen“ Bedürfnissen und Wünschen keinen Platz haben. Aber wie verträgt sich dieser Entwurf mit dem Grundsatz, dass alle Menschen gleichen Wert haben, gleiche Rechte genießen und dieselben Ansprüche stellen dürfen? Ein Gedankenexperiment mit dem Philosophen Elias Moser.

Cancel Culture gibt es nur in den sozialen Medien

Lesungen von Drag-Queens würden unsere Kinder gefährden. Das Gendern sei für nichts. Und eine sehr enge Definition, was überhaupt normal ist. Die Gesellschaft schien schon einmal offener. Bewegen wir uns wieder rückwärts?

Das verneint die Historikerin und Kulturwissenschaftlerin Heidrun Zettelbauer. Sie führt ins Rennen, dass die teils erbittert geführten Debatten nicht die Einstellung des Gros der Gesellschaft widerspiegeln. Es sei vielmehr ein von gewissen politischen Gruppierungen ausgerufener „Kulturkampf“, der vorwiegend in den sozialen Medien geführt werde. Mit der analogen Welt habe das wenig zu tun, hier - in unseren Umgangsformen, im breiten politischen Austausch oder auch im Kulturbetrieb - zeige sich ein anderes Bild. Denkverbote bzw. so etwas wie „Cancel Culture“ seien nicht zu orten, Heidrun Zettelbauer betont letztlich die einer demokratische Gesellschaft inhärente Chance auszuhandeln, worüber wir wie sprechen können oder wollen.

Zwischentöne

Wie sehr beeinflusst Sprache unsere Sicht auf die Welt? Können wir wirklich nur das wahrnehmen, wofür wir auch Worte haben? Und macht uns die vielfältige Ausdrucksfähigkeit schlauer?

Wer mehrere Sprachen spricht, hat üblicherweise auch ein besseres Verständnis für andere Kulturen, weil sie oder er gewohnt ist, mit Menschen unterschiedlicher Herkunft zu kommunizieren“, fasst Sprachwissenschaftlerin Hermine Penz zusammen. Mehrsprachigkeit erhöht sowohl unsere Kreativität als auch die Fähigkeit, uns auf ungewohnte Situationen einzulassen. Sie verändert auch unsere Sicht auf die Welt, weil jede Sprache anders funktioniert und daher nie eins zu eins in eine andere übersetzt werden kann.

Wort-Schatz

Die von der Niederösterreichischen Regierung geplante Deutschpflicht im Schulhof hat Ende März für Schlagzeilen gesorgt und wieder gezeigt: Mehrsprachigkeit wird in Österreich oft als Manko angesehen, wenn es um Menschen mit nichtdeutscher Erstsprache geht. Dabei überwiegen die Vorteile, wenn man sie zu nutzen weiß, erklärt Barbara Hinger.

Warnende Visionen

Buch, Bildschirm und Leinwand sind Spiegel der Wirklichkeit: Fiktive Werke zeigen seit jeher, „wo wir als Gesellschaft stehen und wohin wir uns entwickeln könnten, wenn wir weitermachen wie bisher“, schildert Stefan Brandt, Literatur- und Kulturwissenschafter am Institut für Amerikanistik.

Und meistens schauen diese Szenarien recht düster aus. „Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gibt es in der Belletristik kaum mehr positive Entwürfe der Zukunft“, bestätigt Klaus Kastberger, Leiter des Franz-Nabl-Institut für Literaturforschung.

Aber warum ist das so?

Demokratie lernen und lehren

Die eine ideale oder richtige Demokratie gibt es nicht. Demokratie ist immer in Bewegung. Wer sich dieser Herausforderung im Unterricht stellt, darf also nicht vor Unsicherheiten zurückschrecken, muss Deutungshoheit und Macht abgeben und einen Perspektivenwechsel zulassen.

"In österreichischen Schulbüchern wird das Thema Demokratie nach wie vor als Erziehungsprojekt einer männlichen, weißen Elite der westlichen Welt wiedergegeben. Als Erfolgsstory aus Sicht der Sieger“, beschreibt der Historiker und Geschichtsdidaktiker Christian Heuer. Andere bleiben dabei meist ungehört - kaum ein Wort über oder von Migrant:innen, Arbeiter:innen oder Frauen.

Angst vorm Altern

Wie Nationalist:innen in Südosteuropa von negativ besetzten Altersbildern profitieren, zeigt ein internationales Forschungsteam

Jedes Land in Europas Süden hat mit eigenen Herausforderungen zu kämpfen. Eine kollektive Angst eint sie aber: die Furcht vor Überalterung. „Weil die Menschen immer länger leben und die Jungen verstärkt abwandern, ist die Erzählung entstanden, dass ganze Nationen vom Aussterben bedroht sind“, schildert der Historiker Florian Bieber.

Ulla Kriebernegg vom Zentrum für Interdisziplinäre Alterns- und Care-Forschung ergänzt: „Das Alter wird auch in dieser Region oft als Gefahr dargestellt. Nicht nur in politischen Kontexten, sondern auch in der Alltagssprache; in künstlerischen Darstellungen zeigen sich aber oft alternative Altersbilder“.